Back Humanisme Afrikaans Humanismus ALS Humanismo AN मानवतावाद ANP إنسانوية (فلسفة) Arabic تابنادميت (فلسافة) ARY انسانيه ARZ মানৱতাবাদ Assamese Humanismu AST Humanizm Azerbaijani

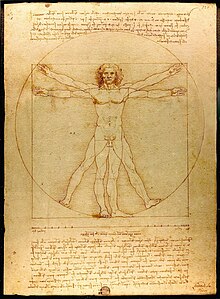

Humanismo es un concepto polisémico que se aplica tanto al estudio de las letras humanas, los estudios clásicos y la filología grecorromana como a una genérica doctrina o actitud vital que concibe de forma integrada los valores humanos.[1] Por otro lado, también se denomina humanismo al «sistema de creencias centrado en el principio de que las necesidades de la sensibilidad y de la inteligencia humana pueden satisfacerse sin tener que aceptar la existencia de Dios y la predicación de las religiones»,[1] lo que se aproxima al laicismo o a posturas secularistas. Se aplica como denominación a distintas corrientes filosóficas, aunque de forma particular, al humanismo renacentista[1] (la corriente cultural europea desarrollada de forma paralela al Renacimiento a partir de sus orígenes en la Italia del siglo XV),[2] caracterizado a la vez por su vocación filológica clásica y por su antropocentrismo frente al teocentrismo medieval.

El término alemán Humanismus fue acuñado en 1808 por el teólogo alemán Friedrich Immanuel Niethammer para referirse a las enseñanzas medias, centradas en el estudio de los clásicos griegos y latinos. Partía del término humanistae, de uso común ya en el siglo XV y originado en la jerga estudiantil de las universidades italianas para referirse a los profesores de humanidades o studia humanitatis.[3][4] En su origen, el humanismo no era un sistema filosófico, sino un programa educativo y literario,[5] pero al dar nueva vida a los sistemas filosóficos clásicos griegos y latinos incorporaba importantes nociones filosóficas de orden diverso y más bien ecléctico, coincidentes únicamente en dar valor al hombre y al estudio de las humanidades.[6]

Considerando que el hombre está en posesión de capacidades intelectuales potencialmente ilimitadas, los humanistas consideraban la búsqueda del saber y el dominio de diversas disciplinas como condición necesaria para el buen uso de estas facultades. Defendían, así, la extensión y expresión en lengua vulgar de todos los saberes, incluidos los religiosos; la palabra divina debía hacerse accesible a cualquier persona, fueran cuales fueran sus orígenes o su lengua, lo que se concretó en las traducciones de la Biblia hechas por humanistas, como la de Jacques Lefèvre d'Étaples al francés en 1523.

Entendido así, el humanismo trata de exponer y difundir con mayor claridad el patrimonio cultural. El individuo, correctamente instruido, permanece libre y plenamente responsable de sus actos en la creencia de su capacidad de elección. Las nociones de libertad o de libre albedrío, de tolerancia, de independencia, de apertura y de curiosidad son indisociables de la teoría humanista clásica.

Por extensión, se llama «humanista» a todo pensamiento que pone en el primer plano de sus preocupaciones el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano.[4] Así, Paul Oskar Kristeller advierte que el término, asociado en el pasado con el Renacimiento,

en tiempos recientes ha venido a ser causa de mucha confusión filosófica e histórica. En el discurso de hoy día, casi cualquier clase de interés por los valores humanos recibe el calificativo de «humanista» y, en consecuencia, una enorme variedad de pensadores —religiosos o antirreligiosos, científicos o anticientíficos— se siente con derecho a lo que se ha vuelto un marbete de alabo bastante vago.[7]

Con relación a esta dificultad inherente a la definición de humanismo se ha dicho:

El término humanismo es un concepto huidizo, algo que, paradójicamente, probablemente se deba al hecho de disponer de una infinidad de “asideros” por los cuales tomarlo. En definitiva, es un término con una gran diversidad y nebulosidad semántica[8].Maestro Cano, Ignacio C.

Una extensa categoría de doctrinas filosóficas en torno a la ética afirman la dignidad y el valor de todos los individuos, basándose en su capacidad para discernir lo bueno de lo malo, el bien y el mal, haciendo únicamente uso de cualidades humanas universales, en particular la racionalidad.[9][10] El humanismo implica un compromiso con la búsqueda de la verdad y de la moralidad por medios humanos, en particular las ciencias, solidariamente con toda la humanidad. Al poner el acento en la capacidad de autodeterminarse del individuo, el humanismo rechaza la validez de las justificaciones trascendentales, por considerarlas dependientes de lo sobrenatural y de las creencias, tales algunos textos presentados como de origen divino. Los humanistas desarrollan una moral universal basada en la identidad de la condición humana.

El humanismo es, en resumen, un componente de una gran variedad de sistemas filosóficos más específicos y de varias escuelas de pensamiento religioso. Mucho antes de ser ampliamente empleado en términos políticos, el humanismo es un concepto propio de la historia de la filosofía, renovada con el Renacimiento, asociado en particular con el movimiento representado por Erasmo, Michel de Montaigne o incluso por Guillaume Budé, a quienes corresponde el honor de haberse interesado a la vez por la literatura de la antigüedad grecolatina y la reflexión personal.

La defensa de los principios humanistas alcanzaría, posteriormente, su culminación en las ideas de la Ilustración, desde donde se incorporarán más tarde a los programas políticos de los Estados Unidos y la Revolución francesa. Estos inspirarán, a su vez, las constituciones de los Estados democráticos modernos, adoptando dichas democracias el humanismo como fundamento filosófico.[11]

- ↑ a b c Real Academia Española. «humanismo». Diccionario de la lengua española (23.ª edición).

- ↑ «Humanisme», Encyclopédie Larousse, 2015.

- ↑ Kristeller (1986), p. 39.

- ↑ a b Rodríguez-González, Reynier (2018). «El proceso de formación humanista de los profesionales de Cultura Física». Revista Educación. doi:10.15517/REVEDU.V42I2.27920.

- ↑ Kristeller (1986), p. 40.

- ↑ Kristeller (1986), pp. 50-51.

- ↑ Kristeller (1986), p. 38.

- ↑ Maestro Cano, Ignacio C. «Protestantismo, pensamiento y cultura en Alemania». Biblio3W. Revista bibliográfica de geografía y ciencias sociales. Consultado el 29 de septiembre de 2016.

- ↑ Compact Oxford English Dictionary, Oxford University Press, 2007:

«humanism. 1 a rationalistic system of thought attaching prime importance to human rather than divine or supernatural matters. 2 a Renaissance cultural movement which turned away from medieval scholastic-ism and revived interest in ancient Greek and Roman thought.»

- ↑ Collins Concise Dictionary, HarperCollins, 1999:

«The rejection of religion in favour of a belief in the advancement of humanity by its own efforts »

- ↑ Todorov, Tzvetan (1993). Las morales de la historia. Ediciones Paidós. p. 179. ISBN 84-7509-853-3.

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search