Back دبلوماسية مدافع الأسطول Arabic গানবোট কূটনীতি Bengali/Bangla Politika dělových člunů Czech Gunboat diplomacy English Diplomacia de cañonero Spanish Kanoiontziaren diplomazia Basque Diplomatie de la canonnière French युद्धपोत राजनय Hindi Ágyúnaszád-diplomácia Hungarian Diplomasi kapal perang ID

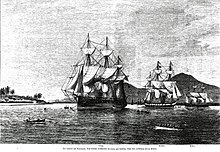

Als Kanonenbootpolitik, Kanonenbootdiplomatie oder Flottendemonstration bezeichnet man das Vorgehen von Seemächten gegenüber kleineren Mächten zur Durchsetzung eigener Interessen mittels eines oder mehrerer Kriegsschiffe. Sie war ein gängiges Mittel der Machtprojektion, vor allem zur Blütezeit des Imperialismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts bis in die Anfangsjahre des 20. Jahrhunderts vor dem Ersten Weltkrieg. Die Kanonenbootpolitik diente neben der Durchsetzung von Wirtschafts- und Machtinteressen auch dem Eintreiben von Forderungen und dem Schutz eigener Bürger – letzteres Argument diente bisweilen nur als Vorwand; es sollte den Kanonenboot-Einsatz legitimieren.

Häufig wurden für diese Aufgaben Kanonenboote eingesetzt: kleinere Kriegsschiffe, die auf Grund ihres geringen Tiefganges bis nahe an die Küste heranfahren und auch in Flüsse hineinfahren konnten, und so mit ihrer Geschützbewaffnung unmittelbar gegen zivile oder militärisch schwach gesicherte Ziele wie Hafenanlagen und Küstenorte eines Gegners Wirkung erzielen konnten. Die meisten Kriegsschiffe waren außerdem in der Lage, aus der Besatzung kleine Landungskommandos zu bilden.

Nach 1945 erlebte die Kanonenbootpolitik eine späte Neuauflage, etwa in Fällen, in denen langjährige Kolonialmächte im Rahmen der Dekolonisation unhaltbar gewordene Positionen und Einflusszonen nicht ohne weiteres räumen wollten.

Das Gegenteil der Kanonenbootpolitik ist die Scheckbuchdiplomatie.

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search