Back Konzentrationslager ALS معسكرات الاعتقال النازية Arabic معسكرات النازى ARZ নাজী নিৰ্যাতন শিবিৰ Assamese Nasist həbs düşərgələri Azerbaijani Нацистик Германияның концентрацион лагерҙары Bashkir Kampung perangkèngan Natsi BEW নাৎসি বন্দীশিবির Bengali/Bangla Kamp-bac'h nazi Breton Camp de concentració nazi Catalan

Der Begriff Konzentrationslager (KZ, auch KL) steht seit der Zeit des Nationalsozialismus für die Arbeits- und Vernichtungslager des deutschen nationalsozialistischen Regimes. In einem weiteren Sinn werden mit diesem Wort auch Internierungslager im Allgemeinen bezeichnet. Der Begriff geht zurück auf Herbert Kitchener, der um 1901 die Zusammenpferchung der lokalen Bevölkerung in Lagern im Zweiten Burenkrieg befahl.

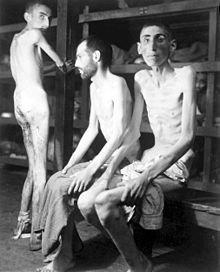

Die Konzentrationslager wurden im Deutschen Reich und in den besetzten Gebieten von Organisationen der Nationalsozialistischen Deutschen Arbeiterpartei (NSDAP) errichtet. Es bestanden schließlich rund 1000 Konzentrations- und Nebenlager sowie sieben Vernichtungslager.[1][2] Sie dienten der Ermordung von Millionen Menschen, der Beseitigung politischer Gegner, der Ausbeutung durch Zwangsarbeit, medizinischen Menschenversuchen und der Internierung von Kriegsgefangenen. Das Lagersystem stellte ein wesentliches Element der nationalsozialistischen Unrechtsherrschaft dar. Weite Zweige der deutschen Industrie profitierten direkt oder indirekt von ihm.

Es wird angenommen, dass etwa zwei Drittel der geschätzt sechs Millionen Juden, die der deutschen Judenvernichtung, später Shoah oder Holocaust genannt, zum Opfer fielen, in Vernichtungs- und Konzentrationslagern direkt ermordet wurden oder dort an den Folgen von systematischer Unterernährung, Misshandlungen und unbehandelten Krankheiten gestorben sind. Das verbleibende Drittel starb in – von der Schutzstaffel (SS) so genannten – „Ghettos“, bei Massenerschießungen vor allem durch die Einsatzgruppen der Sicherheitspolizei und des SD und auf den Todesmärschen.

Es wurden in den Konzentrationslagern auch viele andere Menschen ermordet, wie Kommunisten, Sozialisten, Pfarrer, Systemkritiker, damals sogenannte Zigeuner (siehe Porajmos), Homosexuelle, Zeugen Jehovas, geistig Behinderte und angebliche „Asoziale“ (siehe auch Aktion T4 und „Invalidentransporte“). Die genaue Anzahl der Toten ist unklar, da die Mörder längst nicht über alle Opfer Akten führten, am Ende des Zweiten Weltkrieges keine Ermordungen mehr dokumentarisch festgehalten wurden und viele Unterlagen durch Kriegsereignisse unwiederbringlich verloren gingen. Ebenso wurden viele Zeugen bei Kriegsende gezielt ermordet. Zudem wurden zahlreiche KZ-Häftlinge im Zuge der Räumungen von Konzentrationslagern während der letzten beiden Jahre des Zweiten Weltkrieges bei Räumungstransporten und auf Todesmärschen sowie bei Massakern und anderen nationalsozialistischen Endphaseverbrechen ermordet, etwa beim Massaker von Gardelegen.[3]

Viele andere Häftlinge, die hingegen von den alliierten Truppen befreit werden konnten, starben auch erst nach diesem Zeitpunkt als Displaced Persons oder sogar noch nach ihrer Heimkehr an den gesundheitlichen Folgen ihrer oft jahrelangen KZ-Haft.

- ↑ Eric Lichtblau: The Holocaust Just Got More Shocking. New York Times vom 1. März 2013, abgerufen am 2. März 2013.

- ↑ Wolfgang Benz: Die 101 wichtigsten Fragen. Das Dritte Reich. 2. Auflage. Beck, München 2007, ISBN 978-3-406-56849-7, S. 56–57.

- ↑ Homepage der Gedenkstätte Feldscheune Isenschnibbe Gardelegen. Abgerufen am 30. Dezember 2022.

© MMXXIII Rich X Search. We shall prevail. All rights reserved. Rich X Search